摘要

[2025/5/5 - 2025/5/11] 記錄一周大小事

回顧

這一周是考完 HKDSE 後的完整一周,好久沒試過如此閒暇的生活了,心中不再有溫習、功課這些學業的壓力,對我們這些熬過 12 年「寒窗」的學生黨來說,無疑是渡過黑暗後的光明。

這一周還是以荒廢為主,基本上就是刷 B 站、玩遊戲、看文章,逐漸也感覺到了無聊。

求職

考完試也要開始去找兼職賺錢了,找了半天,感覺還是補習最賺錢,一小時 $80 起步,不過工作時長就太短了,也就 2-3 小時左右,做一天也就兩三百,結果你還要找多一份兼職來做。

升學

這個星期去了港大和中大聽 admission talk,港大我還是第一次去,感覺交通也沒有想象中的那麼不便(繁忙時段除外),算是打消了點我對港大的顧忌。從環境而言,港大校園還是挺漂亮的,風景毫不遜色。在校園大小上,感覺中大才是異類,大部分大學都沒有中大那樣,去不同課室跟爬山一樣。雖說港大跟中大相同之處在於都是依山而建,但港大各處都有瓦遮頭,中大卻是不同建築散落在不同地方,尤其是崎嶇的山路,要是颳風下雨,那可真的難受。

遊覽

星期三去完港大後,就順路去了在上環的醫學博物館。上環感覺就是在山上建的一樣,好多樓梯,尤其是去醫學博物館的路上,跟爬山差不多,幾百級階梯。

醫學博物館前身是香港第一所的細菌學檢驗所,地下(G/F)就是一些展覽,展出一些慢性病和傳染病的信息,其中一個展廳是沙士病毒的展覽,裡面有參與醫生的口述史,值得一聽。另外還有一個展廳展覽的是香港的公共衛生史,從殖民地政府忽略華人的醫療需求,再到因為鼠疫逼迫當時港英政府專門為華人提供醫院,感覺也是港英政府治理香港心態變化的一個縮影——即從不管不顧,由民間自行解決,再到引起民憤,才開始建立治理體係。

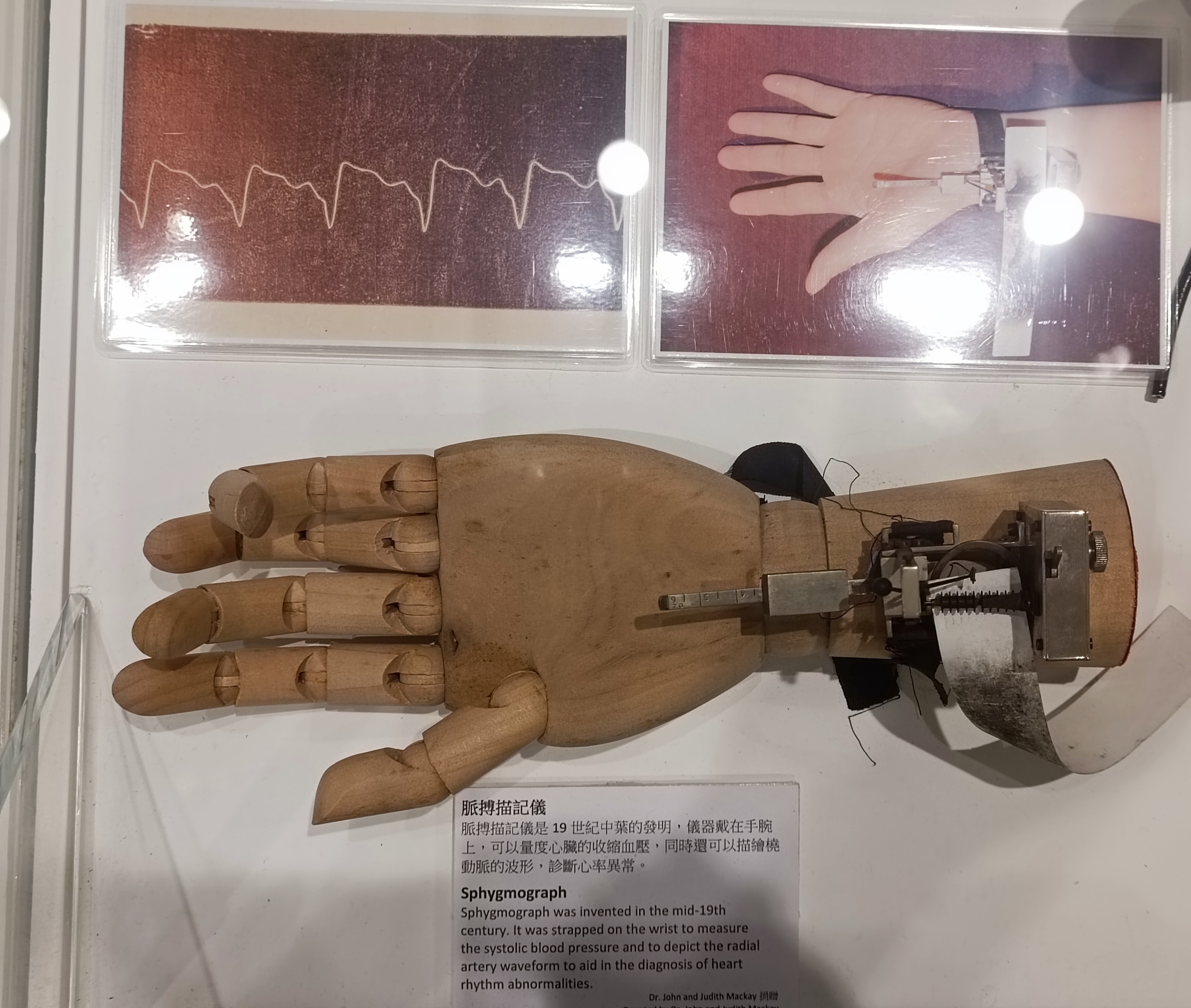

這個脈搏儀算是比較震撼的展品,放大脈搏的震動,用鉛筆來畫脈搏的跳動,真的非常奇妙。

1 樓就是化驗廳的本體了,展出了幾個假人雕像、顯微鏡、疫苗等,不過作為醫學的門外漢,我也不太看得懂,其他展廳也都是那樣,我也就潦潦看完就走了。

閱讀分享

書籍

中六為了備考 DSE,中斷閱讀了幾個月,現在變得不太看得下去太學術類的書了,所以我這個星期看完了兩本紀實類的書,慢慢進入狀態。

《輔警出警實錄》

作者:山河无恙

出品时间:2025-04-10

這本書從輔警視角寫了十多個處警的警情,輔警在我國也是一個編制不夠下的產物,幹著跟民警的活,但卻沒有民警的待遇,在基層而言,可就更加苦了。不過書裡倒也沒怎麼描寫輔警的困境,主要還是寫出警的過程。

警察作為社會緩衝機制的最後一環,面對的也都是各種奇葩事(具體看書),但如果不犯法的話,警察又能幹啥,除了被廣為詬病的「和稀泥」調節。其他最後還是轉介到不同的部門,如街道辦、居委等,但是他們又能解決什麼問題呢?基層治理說到底也是一門高深的學問,要在財政有限、人力不夠、社會矛盾尖銳等等的情況下維持穩定,考驗著每一個基層幹部的能力,「和稀泥」的調節也算是基層治理困境下的最優解了。

《高考之後:脫離義務教育後的我們》

作者:解放日报原点栏目记者

出品时间:2024-10-12

這本書恰到其時,正契合我考完 DSE 的情景。書中寫了毛坦中學、志願報考、大學生活和就業,後三者其實也沒啥太特別的,毛坦中學我才是第一次認識到。我印象中很小的時候看過毛坦中學的視頻,但我那時候也不太懂這些,現在才明白當中的殘酷。

毛坦中學成為了那個鎮的經濟引擎也是頗為諷刺,整個鎮都在圍著高考生服務。這也算是教育產業化的巔峰了吧,但這種的產業化真的健康嗎?他們跟魯迅筆下吃人血的路人又有何區別。

不過對於身處當中的高中生和重讀生,以及他們的家長,我也理解中學給了他們一個階級跨越的機會,對於他們也無可苛責,只能為他們歎息吧。

高考的成敗也是爭議不斷,正方主張高考提供了一條階級躍升的道路,反方則批評高考給學生帶來太大的壓力。兩者其實都有道理,也只能說是中國這一人口大國的無奈吧,人口多也帶來了競爭的激烈。

不過歸結於人口也確實不恰當,整個東亞儒家文化圈也都很卷,韓國也差不多,如果從文化因素而言,把讀書當成人生大事,才導致如此之卷的高考,我也覺得不太恰當,只能說高考同樣也是多方面妥協的產物,也沒有一兩個因素可以簡單歸因。